Abbiamo affrontato in un precedente articolo la questione dei Landmark, analizzando come versioni differenti siano distanti in merito a questioni fondamentali.

La diversità, anche su aspetti tanto sostanziali, è sintomo di una non univocità dei Landmark, che in effetti sono stati e sono oggetti di controversia.

Proviamo, nel nostro piccolo a districarci.

Un punto di partenza è quello di provare a separare dalla tradizione quelli che sono dei tratti culturali legati ad una particolare collocazione geografica, in un particolare momento storico.

Ad esempio, il forte richiamo alla segretezza, legato a momenti ben precisi e determinate forme, come i movimenti carbonari, sono successivamente superati per giungere ad una più serena riservatezza, su cui abbiamo già avuto modo di riflettere in un altro articolo.

La società, negli ultimi decenni, ha subito dei mutamenti tanto profondi da mettere in crisi anche gli schemi sociologici tradizionali.

Sicuramente si tratta di un sistema sociale profondamente diverso da quello che ha visto il parto delle Costituzioni.

Si tratta di una società, quella di Anderson, che non ha ancora vissuto la prima rivoluzione industriale, che non è passata ancora per la rivoluzione francese, fra le altre cose fortemente ispirata da ideali massonici e animata dalla stessa Massoneria.

Si tratta di una società ancorata a sopravvivenze feudali, non ancora approdata allo stato moderno, che ha una teorizzazione dei diritti umani solo embrionale.

Anche quando si parla di tradizione, bisogna capire a quale si fa riferimento.

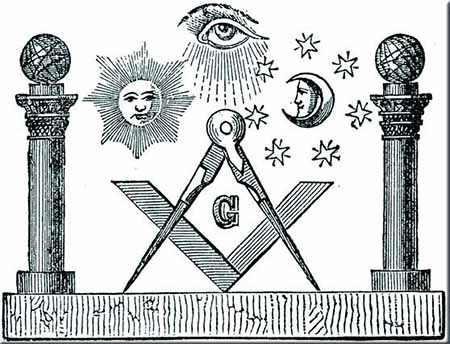

Di certo la tradizione non può essere limitata a quella delle corporazioni di muratori, pur tanto importanti nel veicolare una simbologia e nella genesi di quella che sarebbe stata la Massoneria Moderna.

Le stesse Costituzioni di Anderson hanno dei richiami molto forti alla tradizione operativa, in diversi passaggi che ne denotano una continuità.

[…] nessun Maestro può assumere un Apprendista se non ha bastevole occupazione per lui, se non è un giovane perfetto, non avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che lo possano rendere incapace di apprendere l’Arte, di servire il committente del Maestro […]

Costituzioni (IV)[…] Il più esperto dei Compagni d’Arte deve essere scelto o nominato Maestro, o sovraintendente del lavoro del committente; […]

Costituzioni (V)Sia il Maestro che i Muratori riceventi il loro giusto salario devono essere fedeli al committente ed onestamente compiere il suo lavoro, sia a misura che a giornata; non debbono lavorare a misura quando è ancora usanza lavorare a giornata. Nessuno deve manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarlo o fargli togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il lavoro di un altro per l’utile del committente, se non ha piena coscienza dei progetti e dei disegni di colui che l’ha cominciato. Quando un Compagno dell’Arte è scelto come Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro, egli deve essere leale sia col Maestro che coi Compagni, deve accuratamente sorvegliare il lavoro nell’assenza del Maestro a beneficio del committente;

Costituzioni (V)Dovete occuparlo per qualche giornata di lavoro oppure raccomandarlo perché venga occupato.

Costituzioni (V, 6)

Il grassetto, ovviamente nostro, vuole evidenziare quei passaggi in cui il rimando alle corporazioni operative è evidente, quando si fa riferimento al committente, a giornate di lavoro, in un modo che non può essere considerato simbolico. Come ad esempio si parla di lavoro a misura o a giornata.

Proviamo, a questo punto, ad analizzare i Landmark, proprio in questa chiave, facendo riferimento alla puntualizzazione di Mackey.

1. i modi di riconoscimento;

Tradizionalmente è possibile rintracciare l’esistenza di segni e toccamenti di riconoscimento nelle diverse tradizioni iniziatiche, anche se questa regola è più pratica che simbolica.

2. la divisione della massoneria simbolica in tre gradi;

La divisione in tre gradi può essere ricondotta ad una simbologia molto antica, quella della triplice cinta, già in uso presso le popolazioni celtiche, in particolar modo nell’esoterismo druidico. La raffigurazione classica è quella dei tre cerchi o dei tre quadrati concentrici. Molti templi sono realizzati proprio secondo questa organizzazione. Platone descrive il palazzo atlantideo di Poseidone come posto al centro di tre cinte concentriche.

Poseidone, avendo concepito il desiderio di lei, sì unì con la fanciulla e rese ben fortificata la collina nella quale viveva la fece scoscesa tutt’intorno, formando cinte di mare e di terra, alternativamente, più piccole e più grandi, l’una intorno all’altra, due di terra, tre di mare, come se lavorasse al tornio, a partire dal centro dell’isola, dovunque a uguale distanza, in modo che l’isola fosse inaccessibile agli uomini: a quel tempo infatti non esistevano né imbarcazioni né navigazione.

[…]

L’isola, nella quale si trovava la dimora dei re, aveva un diametro di cinque stadi. Questa, tutt’intorno, e le cinte, e il ponte, largo un plettro, li circondarono da una parte e dall’altra con un muro di pietra, facendo sovrastare il ponte, da entrambe le parti, da torri e porte, lungo i passaggi che portavano al mare; tagliarono la pietra tutt’intorno, al di sotto dell’isola centrale, e sotto le cinte, nella parte esterna e in quella interna, bianca, nera, rossa, e mentre tagliavano creavano all’interno due profondi arsenali la cui copertura era di quella stessa pietra.

Crizia – Platone

Lo stesso Tempio di Salomone è organizzato secondo la suddivisione in tre cinte.

Il cortile maggiore comprendeva tre ordini di pietre squadrate e un ordine di tavole di cedro; era simile al cortile interno del tempio e al vestibolo del tempio.

I re (I, 7, 12)

Ma qual è il collegamento tra i tre gradi e le tre cinte?

Una spiegazione convincente ci arriva da Guénon.

Ora, quale può essere il significato di queste tre cinte? Abbiamo subito pensato che dovesse trattarsi di tre gradi di iniziazione, sicché il loro insieme avrebbe rappresentato, in certo modo, la figura della gerarchia druidica; e il fatto che la medesima figura si trovi anche altrove indicherebbe che esistevano, in altre forme tradizionali, delle gerarchie costituite sullo stesso modello, cosa questa perfettamente normale. La divisione dell’iniziazione in tre gradi è d’altronde la più frequente e, potremmo dire, quella fondamentale; tutte le altre rappresentano in definitiva, rispetto a essa, soltanto delle suddivisioni o degli sviluppi più o meno complicati.

Ci ha fornito quest’idea l’essere venuti una volta a conoscenza di documenti i quali, in certi sistemi massonici di alti gradi, descrivono questi gradi precisamente come altrettante cinte successive tracciate intorno a un punto centrale [Le Cour annota che il punto centrale è segnato sulla maggior parte delle figure che egli ha visto sull’Acropoli di Atene];

È opportuno notar bene che la spiegazione che ne proponiamo non è per nulla incompatibile con certe altre, come quella accolta da Le Cour, secondo la quale le tre cinte si riferirebbero ai tre cerchi dell’esistenza riconosciuti dalla tradizione celtica; questi tre cerchi, che si ritrovano sotto altra forma nel cristianesimo, sono d’altronde la stessa cosa dei «tre mondi» della tradizione indù.

La triplice cinta druidica – René Guénon

Quindi, oltre ogni dubbio, non è possibile ipotizzare una suddivisione diversa da quella in tre gradi. Anche se l’organizzazione prevista dalle Costituzioni è diversa da quella attualmente utilizzata nelle Logge Regolari. Nelle Costituzioni i gradi veri e propri sono due, quelli di Apprendista e di Compagno. Quello di Maestro è equiparabile all’attuale carica di Maestro Venerabile.

Nessun Fratello può essere Sorvegliante se non ha svolto il ruolo di Compagno d’Arte, né Maestro se non ha funzionato da Sorvegliante, né Grande Sorvegliante se non è stato Maestro di una Loggia, né Gran Maestro se non è stato Compagno d’Arte prima della sua elezione […]

Costituzioni (IV)

Anche questo è un retaggio delle Logge operative, laddove il Maestro era uno solo e sovrintendeva ai lavori con l’aiuto dei Sorveglianti. In questo caso la Camera di Mezzo non avrebbe modo di esistere, se non come organo della Gran Loggia.

Non a caso i primi rituali facevano riferimento ad una sola iniziazione e non facevano alcun riferimento al grado di Maestro.

3. la leggenda del terzo grado;

La leggenda del terzo grado, come simbologia sembra avere una certa univocità, pur nelle varie versioni che ne sono state fornite, che variano su dettagli come il nome dei tre compagni e altri elementi di secondaria importanza.

4. il governo della fratellanza da parte di un Gran Maestro;

Anche se apparentemente può sembrare un Landmark con una semplice funzione organizzativa, vi è da registrare comunque come regolarità quella della presenza di un vertice nella piramide iniziatica, propria di ogni tradizione. Del resto è innegabile che anche la Massoneria abbia un’organizzazione verticale nella direzione del merito.

5. la prerogativa del Gran Maestro di presiedere qualunque assemblea dell’Arte;

6. la prerogativa del Gran Maestro di accordare dispensa per il conferimento di gradi senza il rispetto degli intervalli di tempo previsti;

7. la prerogativa del Gran Maestro di accordare dispensa per la fondazione e per la conduzione di logge;

Questi Landmark, a nostro parere possono essere accorpati nella trattazione, in quanto la loro funzione è assolutamente organizzativa. I riferimenti esoterici, laddove vi siano, sono di importanza secondaria.

8. la prerogativa del Gran Maestro di creare liberi muratori “a vista”;

Il riferimento in questo caso è al potere iniziatico, che non a caso è riservato ai Maestri Venerabili, o a coloro che già abbiano occupato questa carica, in modo rituale, con la possibilità di iniziare ‘a vista’ per il Gran Maestro. Si tratta però di una pratica non più in uso. La stessa Gran Loggia Unita d’Inghilterra non la ammette. Ovvero si tratta di uno di quei Landmark che sebbene immutabili siano stati poi sconfessati dalla stessa Massoneria Inglese.

9. la necessità per i liberi muratori di raccogliersi in logge;

Altro Landmark organizzativo, che riflette come simbologia e tradizione quelle delle corporazioni di muratori.

10. il governo di una loggia da parte di un venerabile e di due sorveglianti;

Altro punto solo apparentemente organizzativo. Ancora il numero tre, come le tre virtù, come i tre gradi iniziatici. Non a caso rappresentano le tre virtù, Saggezza, Bellezza e Forza.

Nelle Costituzioni, come dicevamo, l’unico Maestro della Loggia assume le funzioni oggi attribuite al Maestro Venerabile. Del resto non è questo un punto oggetto di nessuna divergenza.

11. la necessità per ogni loggia di lavorare “al coperto”;

In questo caso il riferimento è alla natura strettamente iniziatica e dunque esoterica dell’Istituzione Massonica. Ma anche alla ‘creazione’ della Loggia come non luogo e non tempo, come ideale dimensione iniziatica, con una chiusura alla profanità, che attraverso la copertura del Tempio viene lasciata fuori dalle colonne.

12. il diritto di ogni libero muratore di essere rappresentato alle assemblee generali;

13. il diritto di ogni libero muratore di appellarsi alla Gran Loggia avverso le decisioni della loggia di appartenenza;

Altri due punti con carattere assolutamente organizzativo.

14: il diritto di ogni libero muratore di visitare ogni loggia regolare;

Anche se questo punto può essere considerato organizzativo, ha un richiamo indiretto all’universalità della fratellanza. Ogni Massone, regolarmente iniziato ha reciprocità di fratellanza presso ogni Loggia regolare, sotto qualsiasi punto geografico.

15. obbligo di “tegolare” ogni libero muratore visitatore non preventivamente conosciuto;

16. divieto di interferenza da parte di una loggia nei lavori di un’altra loggia e di procedere alla concessione di gradi a fratelli appartenenti ad altra loggia;

17. ogni libero muratore è soggetto alle leggi e ai regolamenti della giurisdizione massonica nella quale risiede; la mancata affiliazione, che è un reato massonico, non conferisce alcuna immunità dalla giurisdizione;

Anche questi punti hanno una funzione esclusivamente organizzativa, anche ovvia. Del resto, tranne piccole divergenze amministrative non sono dei Landmark che hanno dato origine a polemiche o contestazioni.

18. ogni candidato all’iniziazione deve essere di sesso maschile, nato libero, non mutilato e di maggiore età;

Arriviamo al Landmark più controverso. Il retaggio è sicuramente quello delle corporazioni di costruttori medioevali. Anche la maggiore età è un requisito più o meno contestabile. Nel corso degli anni anche in Italia quella che veniva considerata maggiore età, ovvero 21 anni, è stata abbassata a 18. Questo è capitato solo nel 1975, con la legge n° 39, entrata in vigore il 10 marzo dello stesso anno.

Questo significa che fino al 9 marzo 1975 potevano essere presi in considerazione profani che avessero compiuto il ventunesimo anno di età, mentre dal 10 marzo, il fresco diciottenne aveva la possibilità di essere iniziato.

Perché escludere che un diciassettenne possa essere pronto ad intraprendere la via iniziatica?

Le valutazioni che possono portare alla decisione di accettare un bussante dovrebbero essere diversi dal semplice dato anagrafico. Su questi argomenti torneremo nella terza ed ultima parte di questo lavoro.

Altro requisito è indicato nell’assenza di mutilazioni.

[…] nessun Maestro può assumere un Apprendista se non ha bastevole occupazione per lui, se non è un giovane perfetto, non avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che lo possano rendere incapace di apprendere l’Arte, di servire il committente del Maestro […]

Costituzioni (IV)

Ancora le Costituzioni, ancora un chiaro riferimento ad una Massoneria operativa e non speculativa. Mentre una persona, ad esempio senza un braccio o una gamba, potrebbe non essere in grado di svolgere i lavori pesanti legati ad una Loggia di costruttori, non si vede il motivo per il quale non possa essere un buon Massone nel senso speculativo del termine.

Fortunatamente il riferimento alle mutilazioni è scomparso da ogni attuale Costituzione o Regolamento dell’Istituzione.

Altro requisito dovrebbe essere quello di essere nato libero. Espresso in questo senso, nato libero è chiaramente il retaggio di una società che non esiste più.

All’art. 1 la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall’ONU nel 1948 cita:

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

In pratica qualsiasi essere umano nasce libero, se si eccettuano le dinamiche delle nuove schiavitù, che sebbene siano preoccupanti e da combattere, hanno, per fortuna, delle dimensioni decisamente limitate.

Posto che il concetto di libertà non sia oggi legato ad una possibile schiavitù, questo concetto va sicuramente esaminato, anche perché, a prescindere dalle Costituzioni di Anderson e dai Landmark di Mackey, visto che il riferimento alla libertà è presente ancora adesso nei rituali di iniziazione al grado di Apprendista.

Già al primo ingresso nel tempio, quando il profano bussa come tale, su ordine del Maestro Venerabile viene chiesto al Maestro Esperto, perché vuole introdurre un profano nel Tempio, l’Esperto risponde:

Perché desidera ricevere la Luce, essendo un uomo libero e di buoni costumi.

La stessa risposta viene data durante i tre viaggi che il bussante compie nel Tempio, posto che ovviamente il primo sia stato compiuto nel Gabinetto di Riflessione.

Al Secondo e Primo Sorvegliante, al Maestro Venerabile, che chiedono come il bussante possa osare sperare di essere accolto tra i Liberi Muratori allo stesso modo il Fratello Esperto risponde:

Perché è libero e di buoni costumi.

Sembra, dunque, necessario chiederci cosa si voglia intendere oggi nel definire quale “uomo libero” il bussante.

Cosa significa, nel terzo millennio, essere liberi?

L’attribuzione di una qualsiasi valenza esoterica al concetto di libertà è da scartare in partenza. Chi bussa è un profano, il suo grado di liberazione non può ancora essere quello che si richiede ad un iniziato. Porta ancora la benda. Non ha ancora ricevuto, sia pure ritualmente e virtualmente, la Luce. Inoltre, quanti Fratelli, anche giunti al grado di Maestro, possono affermare di aver realmente raggiunto lo stato di liberazione in senso iniziatico?

La libertà cui fare riferimento, pertanto, non può che avere una connotazione profana.

In questo senso è legittimo porre il dubbio che si possa giungere ad una definizione univoca ed universale di libertà. Non pensiamo che questa possa essere una delle finalità che interessano questo scritto, forse neppure l’Istituzione.

Diverso è un discorso che ci porti a decidere quale tipo di libertà debba possedere chi bussa alle porte di un nostro Tempio. Ovvero, in che modo deve essere libero un profano, per osar sperare di essere ammesso tra i Liberi Muratori?

In questo caso rimandiamo la riflessione, eventualmente, ad un prossimo articolo.

Per il momento ci interessa essere arrivati al punto di definire che l’ambito di libertà cui si riferiscono i Landmark, le Costituzioni o i Rituali, non sia iniziatico.

Abbiamo lasciato per ultimo il primo dei requisiti. Proprio sapendo che si tratta di quello che più ha dato nel tempo adito a polemico e può essere individuato come quello più controverso. Un bussante deve essere solo di sesso maschile.

Perché?

Ne parleremo in un prossimo articolo.

Autore Pietro Riccio

Pietro Riccio, esperto e docente di comunicazione, marketing ed informatica, giornalista pubblicista, scrittore. Direttore Responsabile del quotidiano online Ex Partibus, ha pubblicato l'opera di narrativa "Eternità diverse", editore Vittorio Pironti, e il saggio "L'infinita metafisica corrispondenza degli opposti", Prospero editore.